CDLマガジン

MAGAZINE

vol. 164

profile

コミュラボ

ライター

最近よく聞かれるようになった「場づくり」という言葉。みなさんは、この言葉を聞いてどんなことをイメージするでしょうか?「場づくり」と一言で言っても、それはとても広い概念です。一人ひとり心地よいと感じる場やつくりたい場はきっと違うかもしれません。でも、だからこそ地域にいろんな場がうまれ、もっと豊かになるような気もします。

今回は、「場をつくりたい」という地域の人の声から、よる学校の特別教室として、1月31日(金)場づくりサークルを実施しました。

場づくりサークルは、地域で「場」をつくりたい、空き物件を使って場を開いてほしいなど、いろんな人が集まり、みんなで「場」について考え、悩み、一緒に「場づくり」を通した未来を描いていくサークルです。

当初、予定していた会場はグローカルハウスWAJIMAだったのですが、参加者が多いと予測され、急遽コメーキングスペースコメへ変更となりました。

夜18時を過ぎた頃、会場のコメーキングスペースコメには、参加者たちが続々と集まってきます。中には、お隣の鹿児島県からInstagramで場づくりサークルの情報を聞きつけやってきた方もおり、コミュラボスタッフも含めると、会場には総勢30人近くもの人が集結。

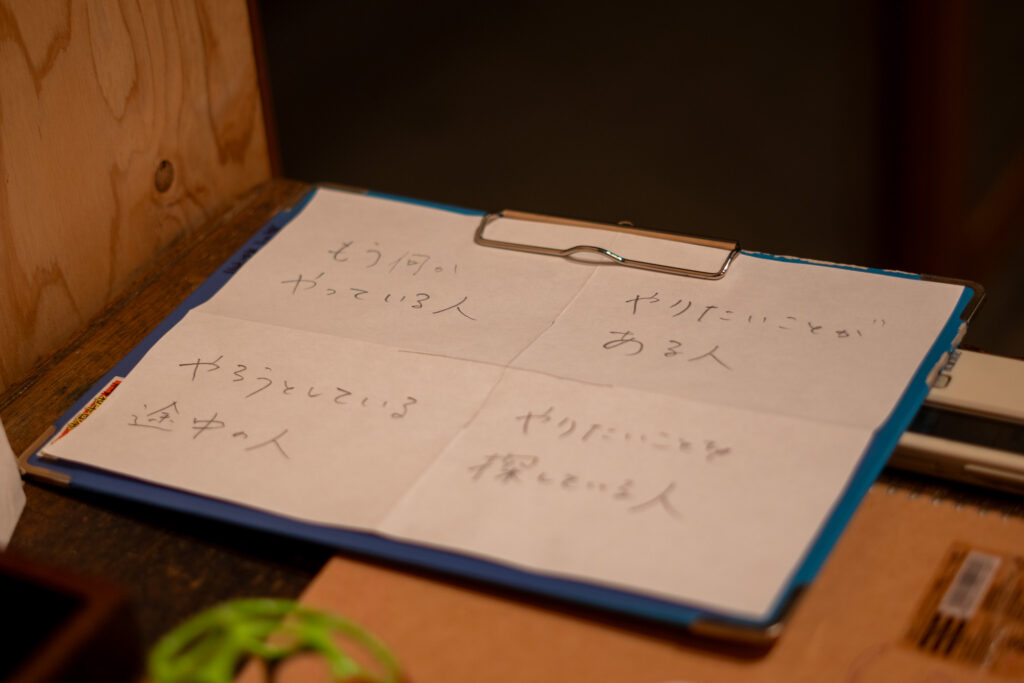

最初にお伝えしたとおり、「場づくり」と言っても、それぞれ抱えている想いややりたいこと、知りたいことは一人ひとり違います。そのためこの場づくりサークルでは、まず受付で「場づくり問診票」に回答してもらい、サークルが始まりました。

今回は第1回ということで、コミュラボの松崎より、「場」ってどういうことなのか、コミュラボが開いている「場」について紹介。

「自分たちの夢は場づくりサークルから、日常の風景になるような場がどんどん出てくるように伴走したいと思っています。じゃあ、なぜ場をつくるのか?自分自身は、“場”の力をとても感じている。例えば、1対1の人だとその場にいられなくても、場の力があるところは共存できたりする。そういう場を地域にたくさんつくっていけたらいいと考えています」

※コミュラボが携わっている「場」については、こちらからご参照ください。

サークルというからには、サークル長が必要です。サークル長は、三股町に地域おこし協力隊としてUターンされた荒武さんが務めてくれることになりました。

荒武さん「私は、面白いことがしたいなと思い、約半年前に16年ぶりに三股町に戻ってきました。多くの人と関わることはできていたものの、もっと多種多様な人が交わることで、より面白い場になったり、地域の課題を解決できるんじゃないかと考えるようになったんです。そんな時、コミュラボとつながりました。私自身はゲストハウスや馬を愛でる風土をつくっていきたいと考えており、サークル長として関わることで、まずはいろんな場があることを知るためにサークル長になることに決めました。風土クリエイター兼サークル長として頑張っていきたい」と話します。

また、今回のサークル発足のきっかけとなった人物、冨迫さんも駆けつけてくれ、やりたいことを次のように語ります。

冨迫さん「私の相談したことがきっかけだったとは思わなかったけれど、私には、両親の代から70年近く毎日毎日丹精を込めて暮らしてきた思い入れのある家があります。しかし、両親が他界し、私も古希を迎え、ものや場所に一定の終わりが見えてきたタイミングです。それらは、更新されなければ必ず終わりが来てしまいます。更新と言っても、ただ更地にすることは更新ではないと私は思っていて。アップデートして、今の時代に生かしていきたいんです。新しいものばかりを追いかけるのではなく、毎日の生活があってこなれてきた、あたたかみのある空気感みたいなものを、私以外の人も感じる場所として残していきたいと思っています」との想いをみんなに伝えてくださいました。

ここからは、やっていることがある人、やろうとしている途中の人(計画がある)、何かやりたいことがある/探している人の3グループに分かれ、より深くお互いのことを話す時間です。問診票をもとに自己紹介をしながら、困っていること、知りたいことを対話形式でシェアしていきます。各グループには、コミュラボスタッフやよる学校コーディネーターが混ざり、参加者の話を深掘りしていきました。

ー限界集落に住んでるんですが、人との交流がない。あっても70代以上の方ばかりで、暮らしを豊かにするために自分に何ができるだろう?

ー人との交差が発生する場所ってどこだろう?いつも来ている人とあまり来ない人が混ざると新しいことが起こったりするかもしれないよね。

ー私はこのコメーキングスペースができたときすごく感動したんです。どうやったらこんな地域づくりができていくんだろう?

ー場を開いているんですが、ずっと一人でやっていて、継続するって本当に大変なんです…

ー誰かにとって面白いことかどうかも大事かもしれないけど、自分が面白いと思うことってどんなところかな?

3グループのお話を記事で全て伝えきれないことが残念ですが、それぞれが今抱えている悩みやつくりたい場などについて、ざっくばらんに話す様子は、熱気に溢れ、真冬の外の空気が涼しく感じるほど。中には、鹿児島県から来たある工務店さんが、本を見せながら理想とする生き方や暮らしについて語る場面もあり、他の参加者も興味津々に聞いていました。

各グループとも話が尽きない中でしたが、あっという間にサークルも終わりの時間がやってきました。

サークル長の荒武さんは「みなさんとお話しできて本当によかった。こんな場をつくりたい、こんな想いを持っているなど、やりたいことの背景まで知ることができたことが成果でした。私は、場づくりを実践してきた人ではないので、場をつくってっていく過程もみなさんと一緒にやりながら実現できたらいいなと思います」と締めくくってくれました。

いまの日本は、駄菓子屋が減り、小学校が減り、自治会や町内会の衰退、集落の消滅などが至る所で発生し、年齢に関係なく、安心できる場が減少しています。SNSで場所や時間にとらわれず、簡単につながることができる時代ですが、つながっているのに孤独という人も少なくありません。つまり、日本中でつながりが求められているのです。

今回のサークルには、場づくりをやっている人、これから何かやりたいと思っている人、さまざまな状況の人が参加してくださいましたが、どんな人が開いた場も、誰かにとっての居場所になる可能性を秘めています。これから場づくりサークルとしては、回を重ねながらコミュラボやよる学校コーディネーターが伴走し、みなさんの場づくりの挑戦を応援していきたいと思っています。

2時間半に及ぶ第1回場づくりサークルは、「こうなったらいいな」という一人ひとりの“願い”のようなものに溢れていました。だからこそ、悩みながら模索しながら進もうとするみなさんの姿に、心がじんわりとあたたかくなるような時間でもあったような気がします。次回は、どんなメンバーが集まるのでしょうか。

第2回目は、3月に開催予定です。開催情報は、よる学校Instagramからぜひチェックしてください!